La 4e édition des rencontres MeatLab Charal a décrypté les comportements alimentaires des Français, qui sont souvent observés, analysés, et parfois schématisés en un seul modèle alimentaire. Néanmoins, nous sommes forcés de constater que les habitudes alimentaires sont souvent paradoxales et/ou contradictoires. Dernièrement, la crise du Covid-19 et le confinement a soulevé des questions. L’alimentation a trouvé différentes places dans ce quotidien inhabituel des Français. Entre nécessité et plaisir, les paradoxes se sont multipliés.

Ce qu’il faut retenir :

- Effectivement, nous sommes des êtres paradoxaux. Les écarts sont fréquents entre d’une part les connaissances, convictions et intentions des mangeurs, et d’autre part leurs comportements réels : « Savoir, et même vouloir, n’est pas toujours synonyme de faire. »

- Cela s’explique par de nombreux facteurs: un consommateur pluriel aux multiples visages, un excès d’informations et des injonctions contradictoires, une moralisation de l’alimentation, mais aussi un contexte qui joue pour beaucoup.

- Dernièrement, le confinement a mis en lumière les nombreux paradoxes. Certaines tendances devraient se renforcer : local, circuit court, bio, produits équitables… Mais le monde d’après ne sera pas si différent de celui d’avant.

Comportement alimentaire : le consommateur a t-il de multiples visages ?

L’étude menée par l’Institut IRI pour le MeatLab Charal vise à décrypter les comportements alimentaires des Français, avec un éclairage au regard de la crise sanitaire (voir l’étude complète).

Il en ressort de nombreux paradoxes, illustrés en 5 items :

Bien consommer et faire des économies: un équation impossible à résoudre?

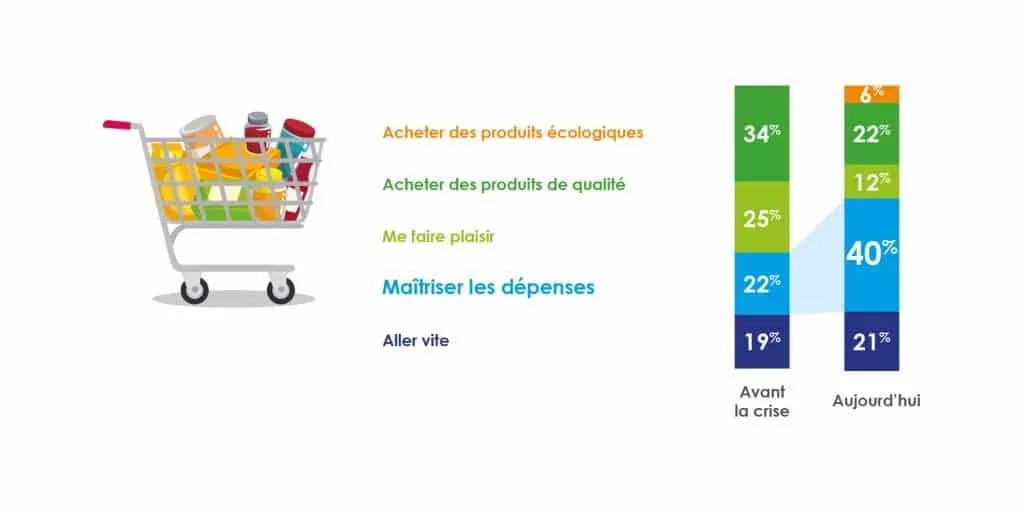

D’un côté, nous avons l’injonction du « mieux consommer », et de l’autre une nécessité de faire des économies. Au lendemain de la crise, on observe une envolée de la préoccupation prix (la maîtrise des dépenses est une priorité pour 40 % des Français, versus 22 % avant la crise). La sensibilité prix est tout autant liée à des raisons économiques qu’à la volonté de changer sa philosophie de vie.

Manger sainement et/ou se faire plaisir: quels arbitrages ?

Pour les consommateurs, la qualité, c’est tout autant la naturalité, le brut, l’authentique que le plaisir, la tentation, la séduction et la gourmandise ! Un double visage qui peut s’avérer contradictoire. L’exemple le plus flagrant est sans doute le top 5 des innovations alimentaires en 2019 et en 2020 où la gourmandise et le plaisir sont à l’honneur (biscuits, glaces, pâtes à tartiner…) alors que la santé et le mieux manger d’un point de vue nutritionnel sont des préoccupations de plus en plus fortes.

En réalité, pour satisfaire à ces 2 attentes, le consommateur arbitre entre santé et plaisir selon les moments de

consommation, parfois dans une même journée.

Par ailleurs, malgré la forte préoccupation pour la composition des produits, plus de 1/4 des utilisateurs d’applications mobiles de type Yuka les ont abandonnées.

Développement du flexitarisme et place encore centrale des protéines animales

D’un côté, on a un mouvement vers le flexitarisme (début 2020, 38 % des Français se disent flexitariens) et en parallèle une très forte envolée des ventes de protéines animales, qui restent centrales dans le repas.

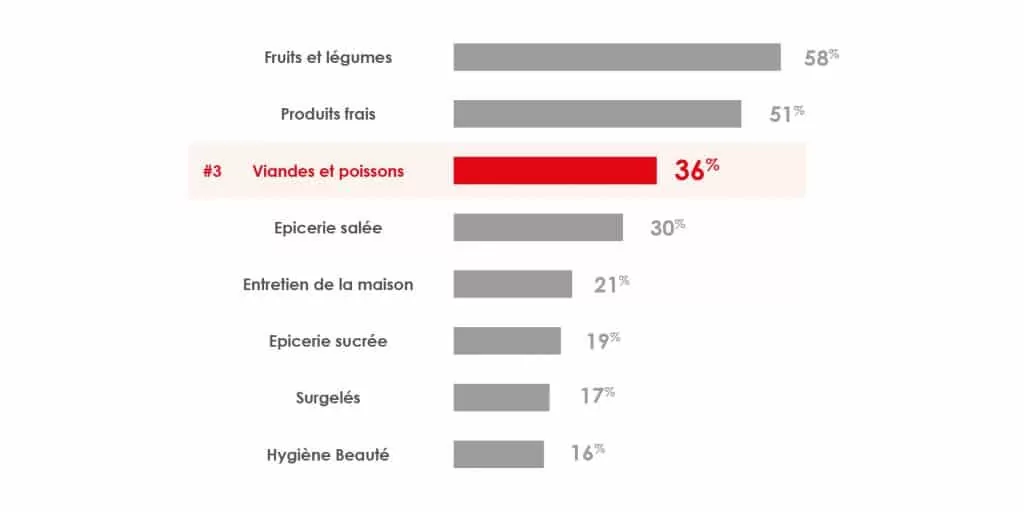

De plus, dans un contexte de réduction du temps de courses en magasin, les catégories viandes et poissons font partie du top 3 des produits indispensables pour les Français (citées comme indispensables par 36 % des Français et importantes pour 51 %).

La cuisine : une tendance accélérée par la crise mais qui sera limitée par des freins intrinsèques

42 % des Français déclarent faire plus la cuisine qu’avant la crise avec 19 % qui indiquent pour les mois à venir qu’ils cuisineront plus.

D’un autre côté, un nombre tout aussi important d’entre eux le feront moins (16 %) par manque de temps (61 %) et par manque d’idées (17 %).

Les Français & les hypermarchés, une relation ambivalente ?

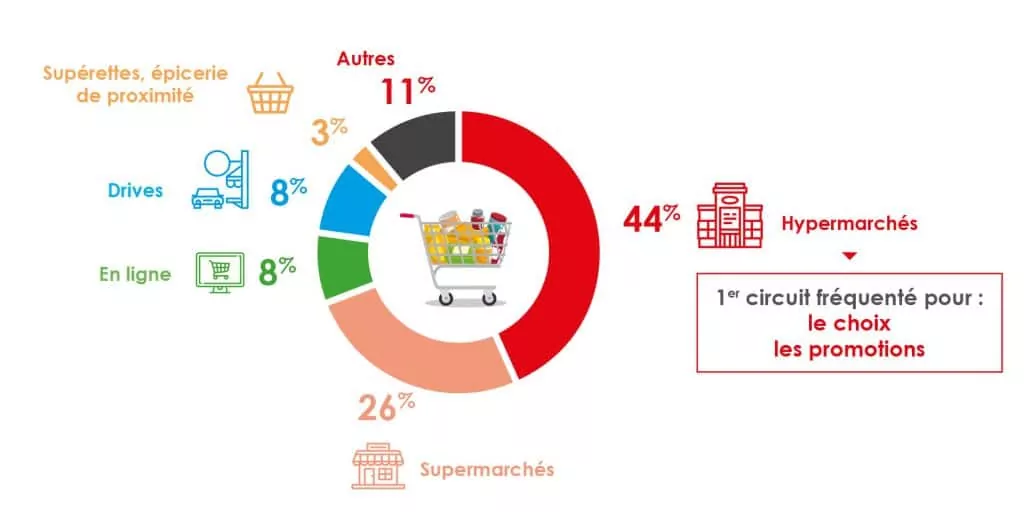

On observe un nombre de circuits fréquentés en progression : en 5 ans, on est passé de 6 à 7 pour acheter des produits de grande consommation. C’est encore plus vrai aujourd’hui : 25 % des Français fréquentent des circuits qu’ils ne fréquentaient pas avant la crise au profit des « spécialistes physiques de la qualité » qui s’inscrivent dans un mouvement de fond (réassurance, qualité, etc.).

Néanmoins, en 2020, après le confinement, lorsqu’ils vont faire leurs courses alimentaires, le lieu principal d’achat où se rendent les Français reste l’hyper/supermarché (70 %). L’hyper est le 1er circuit fréquenté pour le choix et les promotions.

Alimentation & Santé : quels comportements paradoxaux ?

Lorsqu’il s’agit de bien manger, les Français se comportent de façon paradoxale avec d’un côté une montée en expertise des consommateurs et en parallèle l’essor des régimes alimentaires dits « healthy » et leurs dérives, comme l’orthorexie.

« Notre société d’abondance nous rend les aliments immédiatement disponibles et pourtant on se restreint, on mange “sans”. On en oublie le plaisir alimentaire. Nous sommes en plein paradoxe. On prône une alimentation saine et durable et on observe pourtant un recours au snacking avec, souvenez-vous à la fin du confinement, une ruée vers le fast-food. » explique le Dr Cocaul, médecin nutritionniste.

Le consommateur est complexe, certes, mais l’environnement autour de lui l’est tout autant, avec ses injonctions contradictoires qui créent de la cacophonie et diluent la parole des experts. Les recommandations officielles sont elles aussi un peu éloignées de la réalité.

Ce contexte peut générer des comportements excessifs, comme l’américanisation des régimes. On se préoccupe parfois abusivement de l’aliment en créant une dichotomie bon ou mauvais pour la santé. « Aucun aliment n’est mauvais en soi. Tout aliment peut être essentiel à un moment donné (même le pire). »

Il faut réapprendre à être un mangeur doté d’un cerveau.

L’alimentation a un aspect symbolique : « Manger, c’est le courage d’être soi. » Nous restons attachés au manger ensemble, même si les alimentations particulières se développent. « C’est la schizophrénie du mangeur moderne, tiraillé entre les fondamentaux de la médecine, son souhait d’être plus vertueux et plus respectueux de la nature, et son désir de se démarquer de la masse des mangeurs anonymes. »

En conclusion, pour s’en sortir, deux leviers peuvent être exploités selon le Dr Cocaul : « L’éducation et le retour aux fondamentaux (simplicité et convivialité-partage). L’alimentation n’est pas que de la science et de la médecine, c’est aussi beaucoup de plaisir et d’émotionnel. »

Anthropologie : le rapport culturel et émotionnel des Français vis-à-vis de l’alimentation ?

Selon Fanny Parise, anthropologue et docteure en socioanthropologie, « l’alimentation est culturelle, c’est un miroir de la société ». Les besoins physiologique, social et symbolique sont intrinsèquement liés. De ce fait, il n’existe pas de culture qui ne forge pas de règles et ne fixe pas de cadre normatif à l’alimentation.

Comme nous l’explique C. Lévi-Strauss, « il ne suffit pas qu’un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu’il soit bon à penser ». Cette dimension sociale du mangeur impacte le système productif et marchand de toute société.

Au regard des études anthropologiques, plusieurs éléments permettent de comprendre le comportement paradoxal du mangeur :

- Moralisation de l’alimentation : le comportement du mangeur est sanctionné par des jugements liés aux normes sociales, culturelles et religieuses.

« Consommer, c’est choisir un produit, un bien, un mode de production, un modèle économique. » Prenons l’exemple du flexitarisme, avec des individus qui se déclarent végétariens et qui, en pratique, ont des protéines animales à leur domicile.

C’est la notion de menteur de bonne foi : il existe un écart entre ce que les gens pensent faire, font réellement et aimeraient faire.

- Ruptures des cycles de vie : chaque changement d’état dans la vie d’un individu marque une rupture entre sa vie d’avant et celle de maintenant. Ces rites de passage sont le support de changements de pratiques et d’habitudes de consommation.

- Le contexte joue pour beaucoup : il permet de mettre le doigt sur certaines contradictions et certains signaux faibles. On retrouve notamment les produits rétro-innovants vers lesquels se sont tournés les Français pendant le confinement, comme les boîtes de conserve et les surgelés, qui ont été remis sur la table (accessibilité, stockage, prix, image nostalgique) !

Sociologie : un consommateur devenu schizophrène ?

A priori, tout semble l’indiquer, selon Éric Birlouez, Ingénieur agronome, sociologue de l’agriculture et de l’alimentation.

Les écarts sont en effet fréquents entre d’une part les connaissances, convictions et intentions des mangeurs, et d’autre part leurs comportements réels. Illustration avec le message « manger au moins 5 fruits et légumes par jour ». La grande majorité des Français en sont intimement convaincus (9 sur 10), pourtant, seuls 25 % des adultes et 6 % des enfants et adolescents appliquaient cette recommandation en 2016 (Credoc).

Par ailleurs, on peut observer chez un même mangeur l’existence de contradictions entre ses différentes attentes ou désirs alimentaires. Aux « 5 S » hérités des 30 Glorieuses (Satiété, Sécurité sanitaire, Saveur, Service, Santé) s’ajoutent de nouvelles attentes plus récentes : naturalité, local, éthique… sans oublier la montée en puissance du « besoin de savoir ». Ces nouvelles exigences n’ont pas pour autant fait disparaître les attentes « historiques », et notamment la notion de plaisir alimentaire. La multiplicité des attentes actuelles génère là encore des contradictions internes : « Le consommateur est devenu pluriel », précise Éric Birlouez.

Le caractère en apparence contradictoire des attentes et des comportements s’explique aussi par un éclatement du « modèle alimentaire français » et du repas standard.

Notre approche de l’alimentation est faite de paradoxes et de contradictions. En effet, nous ne sommes pas des mangeurs libres mais influencés par un contexte et des croyances. Pendant la crise, une prise de conscience est apparue dans les discours, avec une volonté de moins consommer et de prendre de la distance par rapport à la société de consommation. Dès le déconfinement, on a observé un besoin de défoulement avec une volonté de reprendre sa vie d’avant.

Pour appréhender le monde qui nous entoure, la tentation est forte de regrouper les consommateurs dans des cases. Or chaque mangeur est unique, et a lui-même un comportement pluriel. Cette pluralité est l’essence même de notre liberté et représente la richesse de notre modèle alimentaire.

Le consommateur et son assiette : une relation paradoxale ?

4ème édition Meatlab Charal

Le consommateur et son assiette : une relation paradoxale ?

4ème édition Meatlab Charal